Ein junges Unternehmen aus Würzburg bringt eine neuartige Technologie auf den Markt, die pathogene Bakterien deutlich schneller erkennt als herkömmliche Labormethoden. Die Lösung entstand aus der universitären Forschung und richtet sich insbesondere an die Lebensmittelbranche.

Die Firma wurde 2021 als Spin-off der Universität Würzburg gegründet und geht auf ein Team aus der Grundlagenforschung zurück. Hinter dem Projekt stehen Dr. Henriette Maaß, Enno Schatz und ein weiterer Mitgründer. Seit vier Jahren arbeitet das Trio an einer Plattformtechnologie, die ursprünglich für die Analyse von Mikro- und Nanoplastik konzipiert wurde. Heute ermöglicht sie den Nachweis verschiedenster Kontaminanten – von Kunststoffpartikeln bis hin zu pathogenen Keimen.

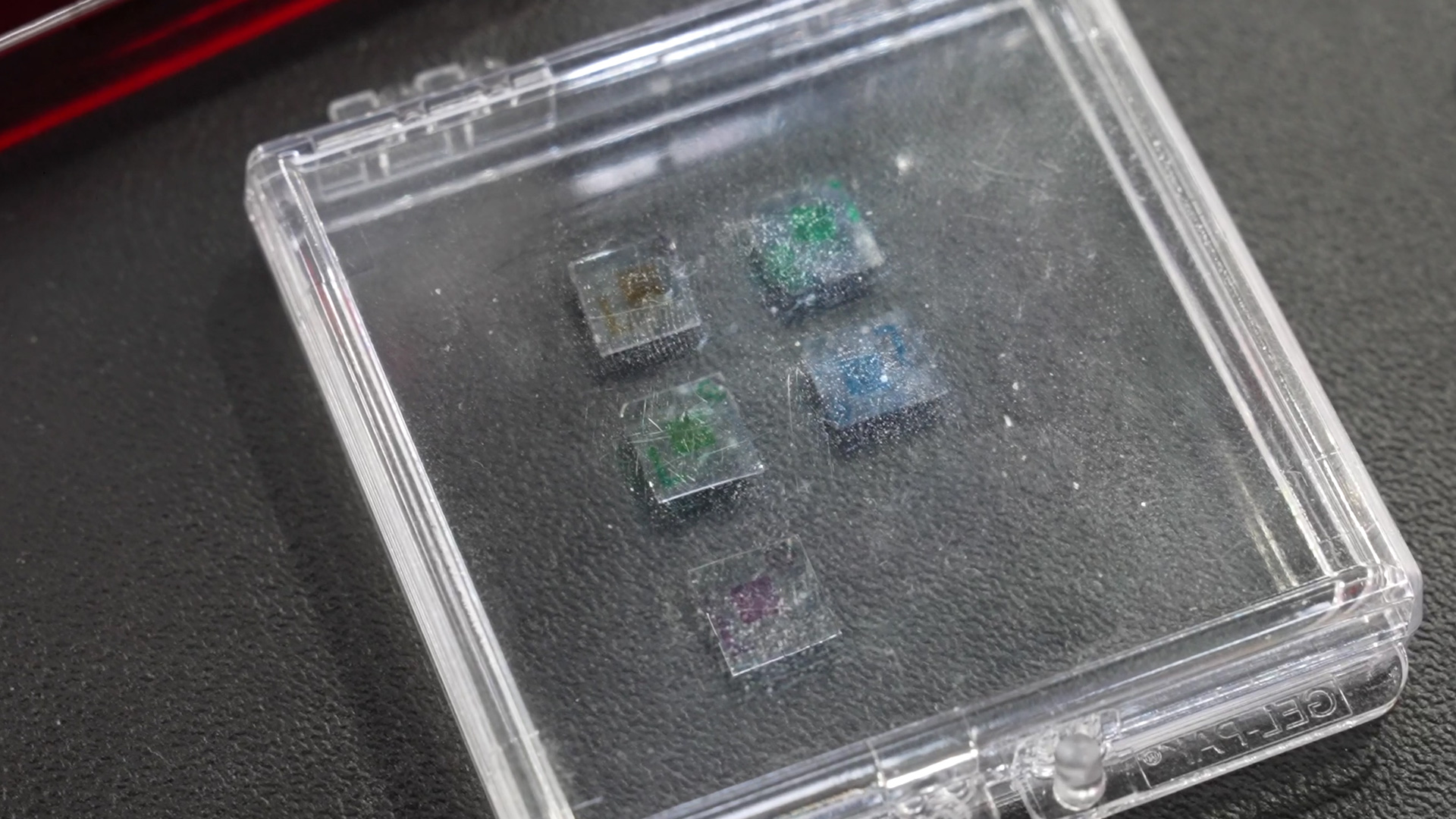

Die Technologie befindet sich aktuell in der finalen Entwicklungsphase und wird bereits in Pilotprojekten mit Partnern aus der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Besonders Lebensmittelanalyselabore und Fleischverarbeiter zeigen Interesse. Ziel ist es, die Marktreife Anfang des kommenden Jahres zu erreichen. Als zentrale Stärke gilt die Vielseitigkeit der Methode: Die Plattform lässt sich durch zusätzliche Bakterienstämme oder Substanzen wie PFAS flexibel erweitern.

Ein erster Beweis für die Funktionsfähigkeit des Systems wurde in Hackfleisch erbracht. Wenn sich dort Bakterien erfolgreich identifizieren lassen, eröffnet dies Potenziale für andere komplexe Proben – etwa Trinkwasser, Blut oder Urin. Die Methode verspricht daher nicht nur Zeitgewinn, sondern auch eine deutliche Erweiterung bisheriger Diagnostikmöglichkeiten. Der Ansatz wurde inzwischen mit einer Nominierung beim Innovationspreis gewürdigt – eine Anerkennung, die Nanostruct selbst überrascht hat.

Kern der Entwicklung ist ein Verfahren, bei dem ein Laser die Probe bestrahlt. Die enthaltenen Moleküle – insbesondere Bakterien – beginnen dabei charakteristisch zu schwingen. Diese Bewegungsmuster sind für jeden Erreger spezifisch und können optisch erfasst werden. Die Herausforderung dabei: Solche Signale sind schwach und oft verrauscht. Hier kommen eigens entwickelte Verstärkersensoren auf Nanobasis zum Einsatz, die das Signal milliardenfach verstärken – bis hin zur Erkennung einzelner Bakterien.

Im Vergleich zur klassischen Labordiagnostik, die häufig auf PCR-Verfahren mit mindestens 24-stündiger Bebrütungszeit setzt, liefert das neue System Ergebnisse innerhalb weniger Minuten. Dadurch lassen sich auch Proben analysieren, die äußerlich unauffällig wirken, aber bereits gefährliche Keime enthalten. Besonders in der Kontrolle auf Listerien zeigt sich der Vorteil: Die Methode erkennt geringere Bakterienmengen früher und ermöglicht ein schnelles Eingreifen, bevor Produkte in den Handel gelangen.

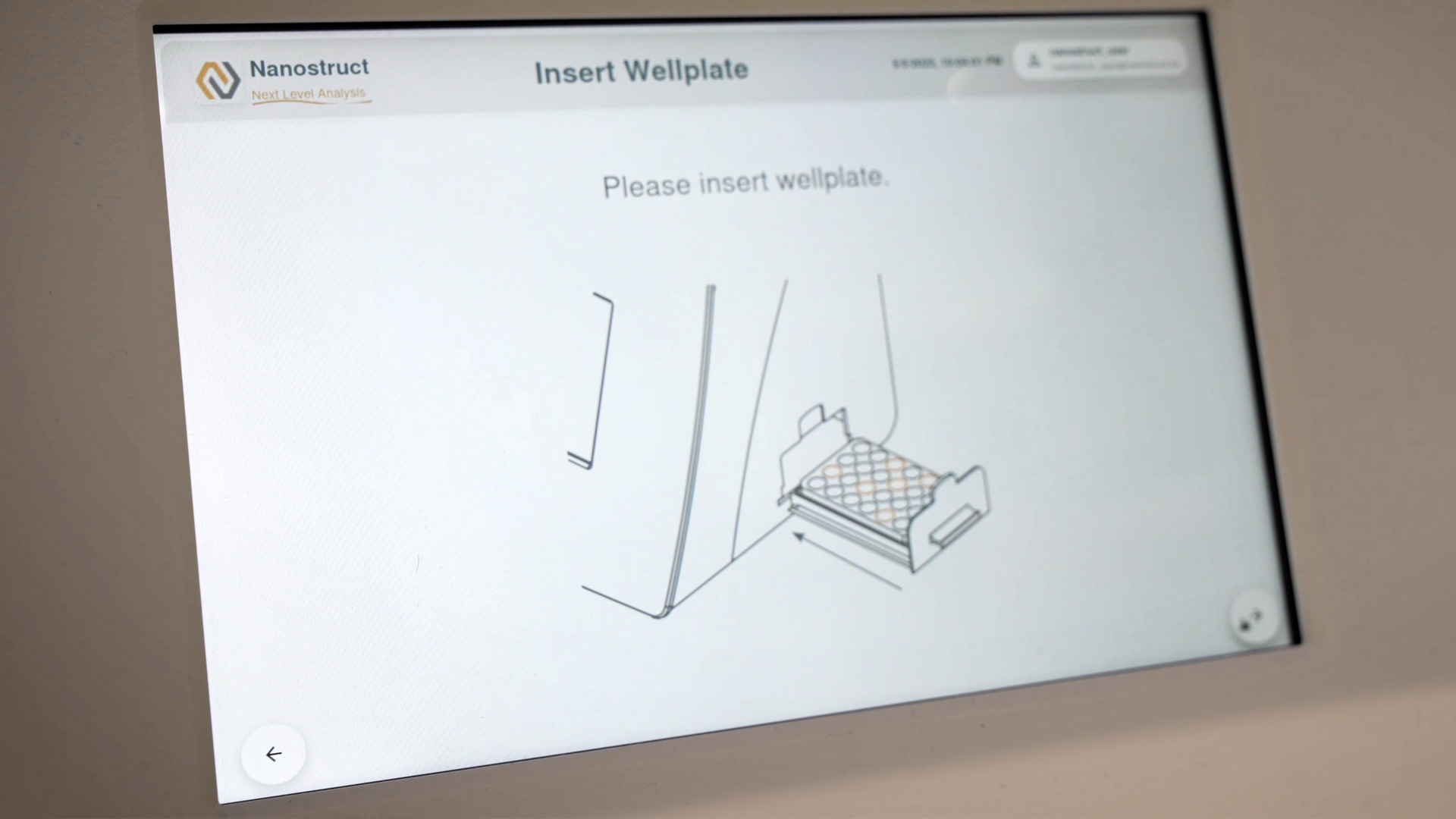

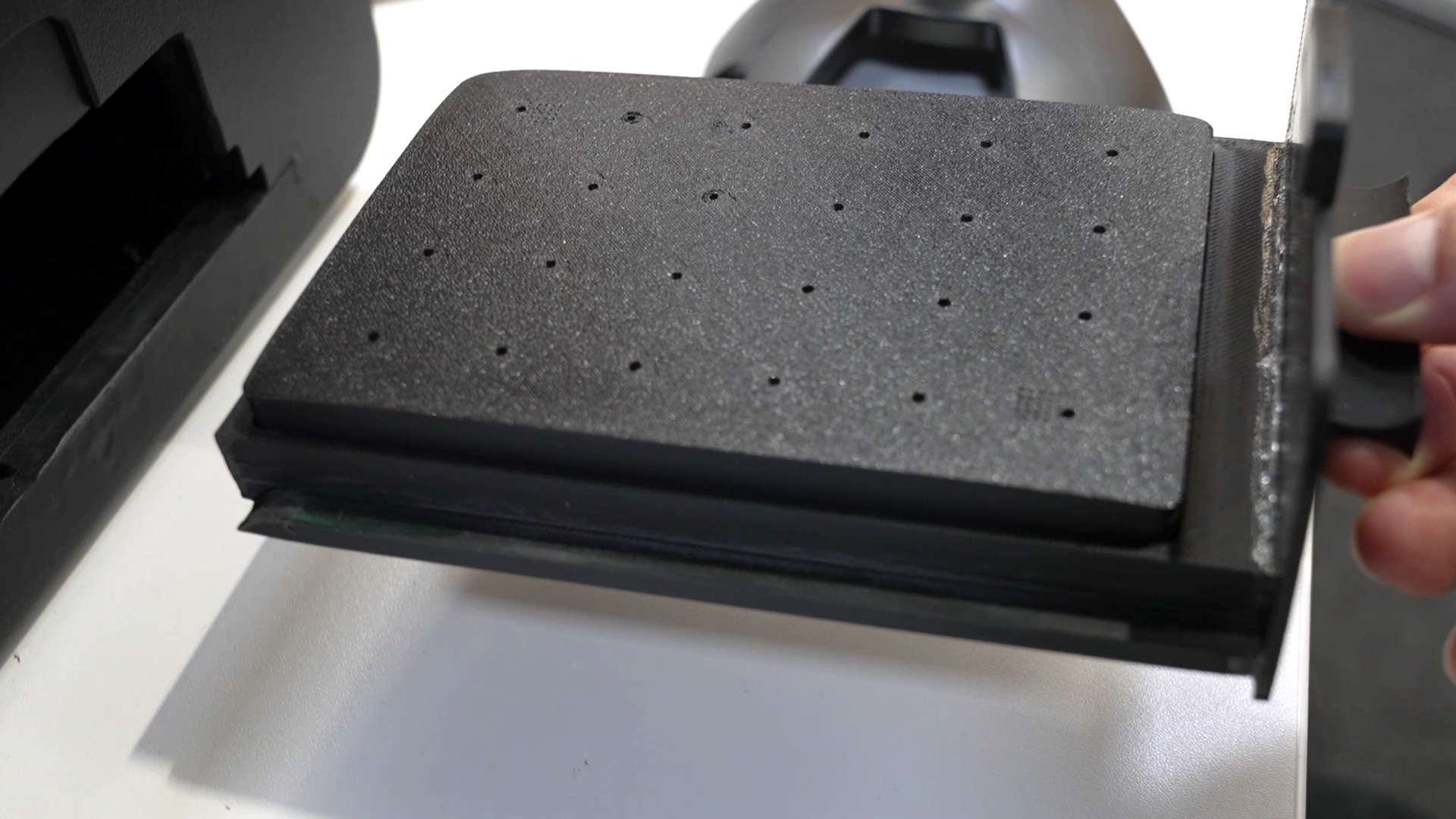

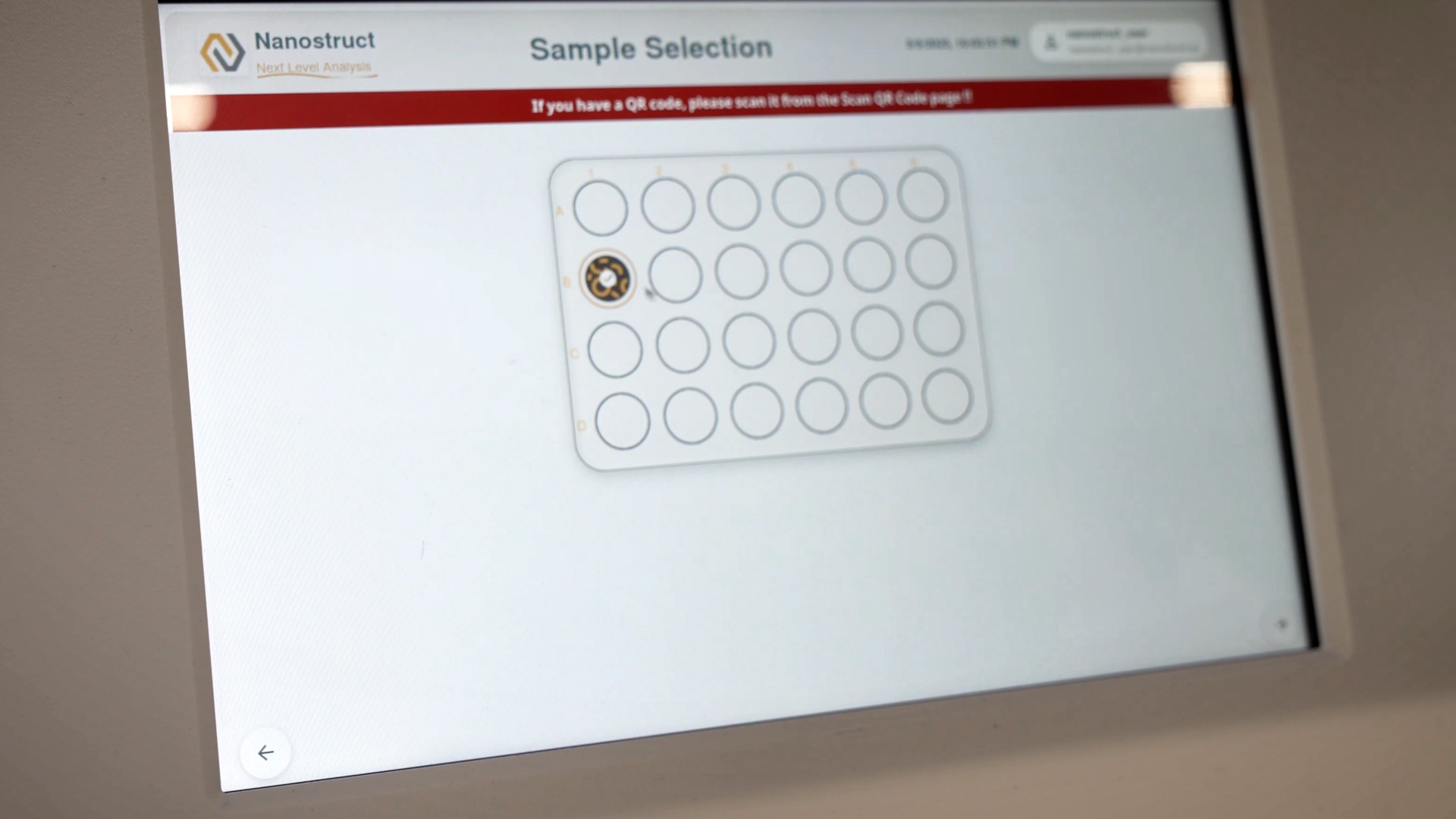

Die Proben werden auf standardisierte well plates aufgebracht und durch ein Spektrometer mit dem Laser abgetastet. Die Ergebnisse erscheinen in einer Software, die rot oder grün signalisiert, ob eine Belastung vorliegt. Einzelne Messpunkte können gezielt ausgewählt und überprüft werden. Das System ist so aufgebaut, dass sich der Ablauf nahtlos in bestehende Laborprozesse integrieren lässt – ohne umfangreiche Schulungen oder Umstellungen.

Die Plattformtechnologie aus Würzburg liefert eine innovative Antwort auf die Herausforderungen der mikrobiellen Lebensmittelsicherheit. Dank hoher Sensitivität, kurzer Analysezeiten und flexibler Erweiterbarkeit könnte sie sich als neues Werkzeug für Industrie und Labore etablieren – mit Perspektiven weit über die Lebensmittelbranche hinaus.