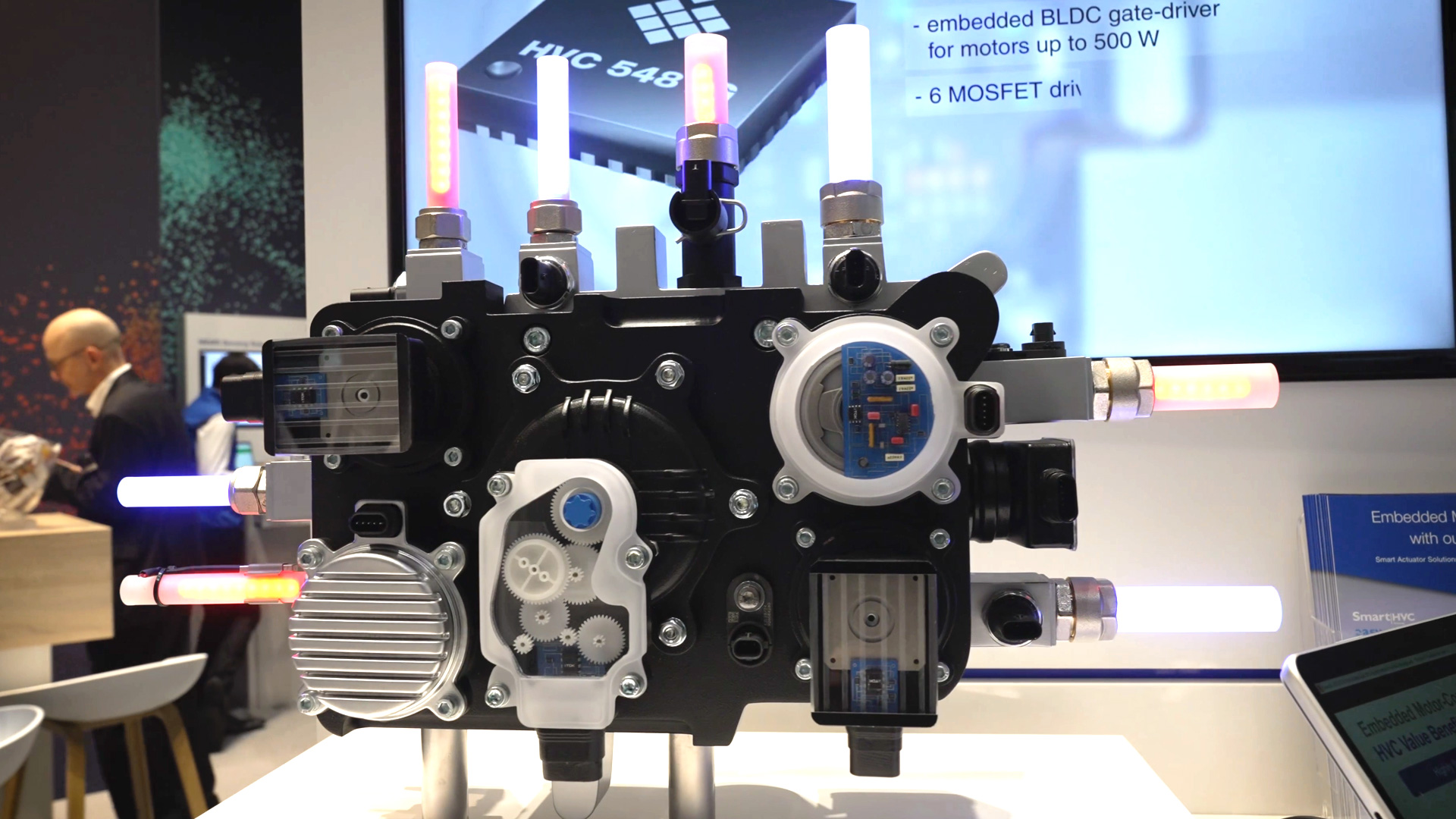

TDK zeigt auf der Messe eine hochintegrierte Thermomanagement-Einheit, wie sie in modernen Elektrofahrzeugen zunehmend zum Einsatz kommt. Die Steuerung von Temperatur, Druck und Durchflussmenge ist dabei kein Selbstzweck, sondern essenzieller Bestandteil eines energieeffizienten Fahrzeugs.

Angesichts der begrenzten Reichweite und der hohen Kosten für Batteriekapazität ist es entscheidend, jede verfügbare Energie möglichst verlustfrei zu nutzen. Das Thermomanagement übernimmt dabei eine doppelte Funktion: Es sorgt für eine angemessene Temperierung der Insassen und schützt zugleich zentrale Komponenten wie Motor, Batterie und Umrichter vor thermischer Überlastung oder ineffizienter Betriebsweise.

Das System greift auf eine Vielzahl unterschiedlicher Medien zurück, die in mehreren Kreisläufen miteinander agieren: Luft für die Innenraumklimatisierung, Öl zur Schmierung und Kühlung mechanischer Komponenten, Kältemittel für leistungsstarke Wärmetauscher und ein Wasser-Glykol-Gemisch als primäres Kühlmedium für batterieelektrische Antriebe. Jedes Medium bringt dabei eigene Anforderungen an Regelverhalten, Temperaturgrenzen und Kompatibilität mit sich.

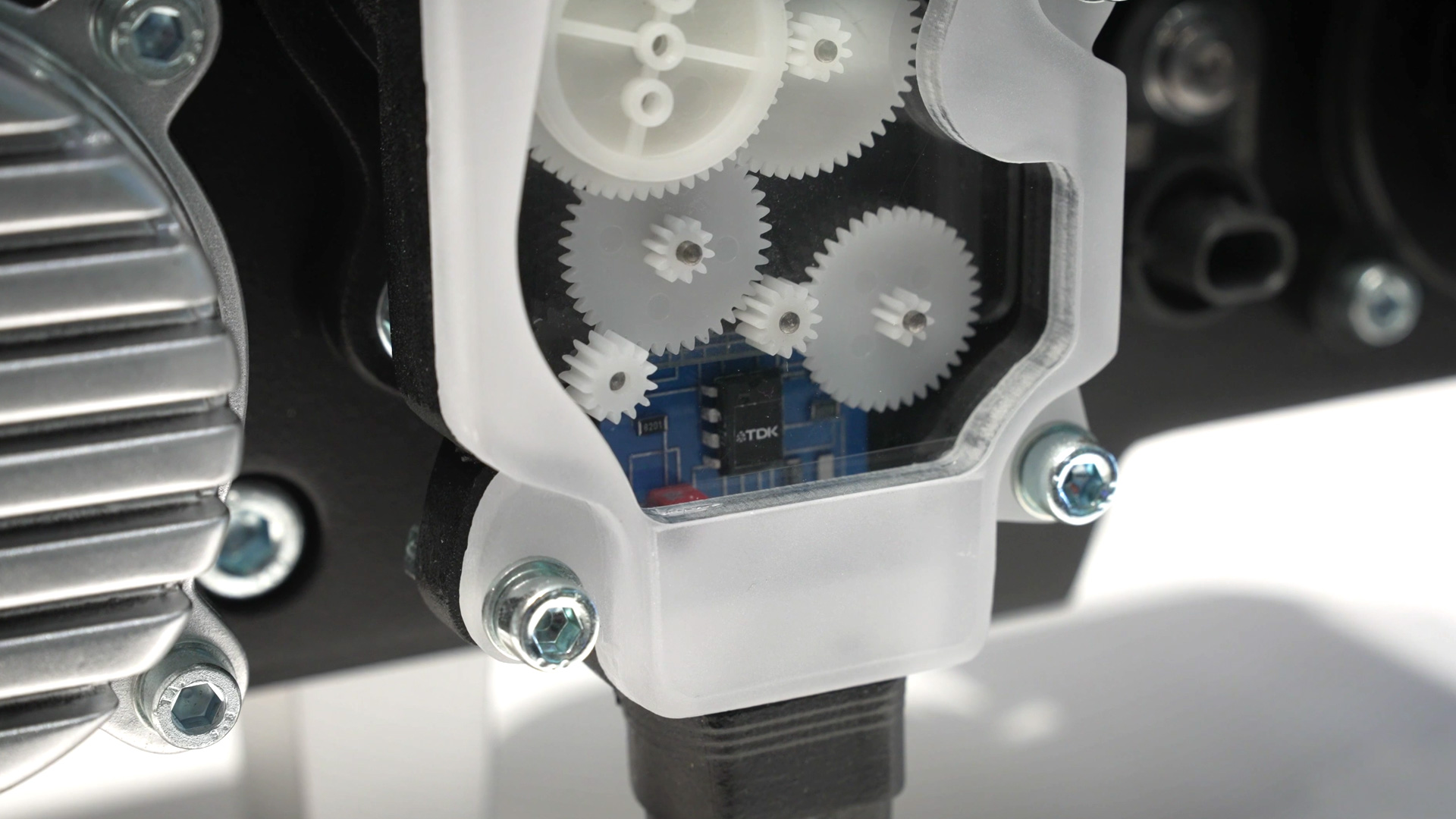

Die Herausforderung liegt in der präzisen Steuerung dieser thermodynamischen Prozesse über ein vernetztes System von Pumpen, Ventilen und Sensoren. Die eingesetzten Sensoren erfassen in Echtzeit die relevanten Betriebsparameter, während die Aktoren auf Basis der Steuerbefehle agieren – etwa um den Volumenstrom eines Kühlmittels anzupassen oder ein Ventil in eine definierte Position zu bringen.

Ein zentrales Ziel besteht darin, Abwärme nicht ungenutzt an die Umgebung abzugeben, sondern gezielt innerhalb des Fahrzeugs weiterzuleiten. So lässt sich etwa überschüssige Wärme aus der Leistungselektronik verwenden, um die Batterie bei niedrigen Außentemperaturen vorzuwärmen – ein Vorgang, der nicht nur der Langlebigkeit, sondern auch der Ladeeffizienz dient.

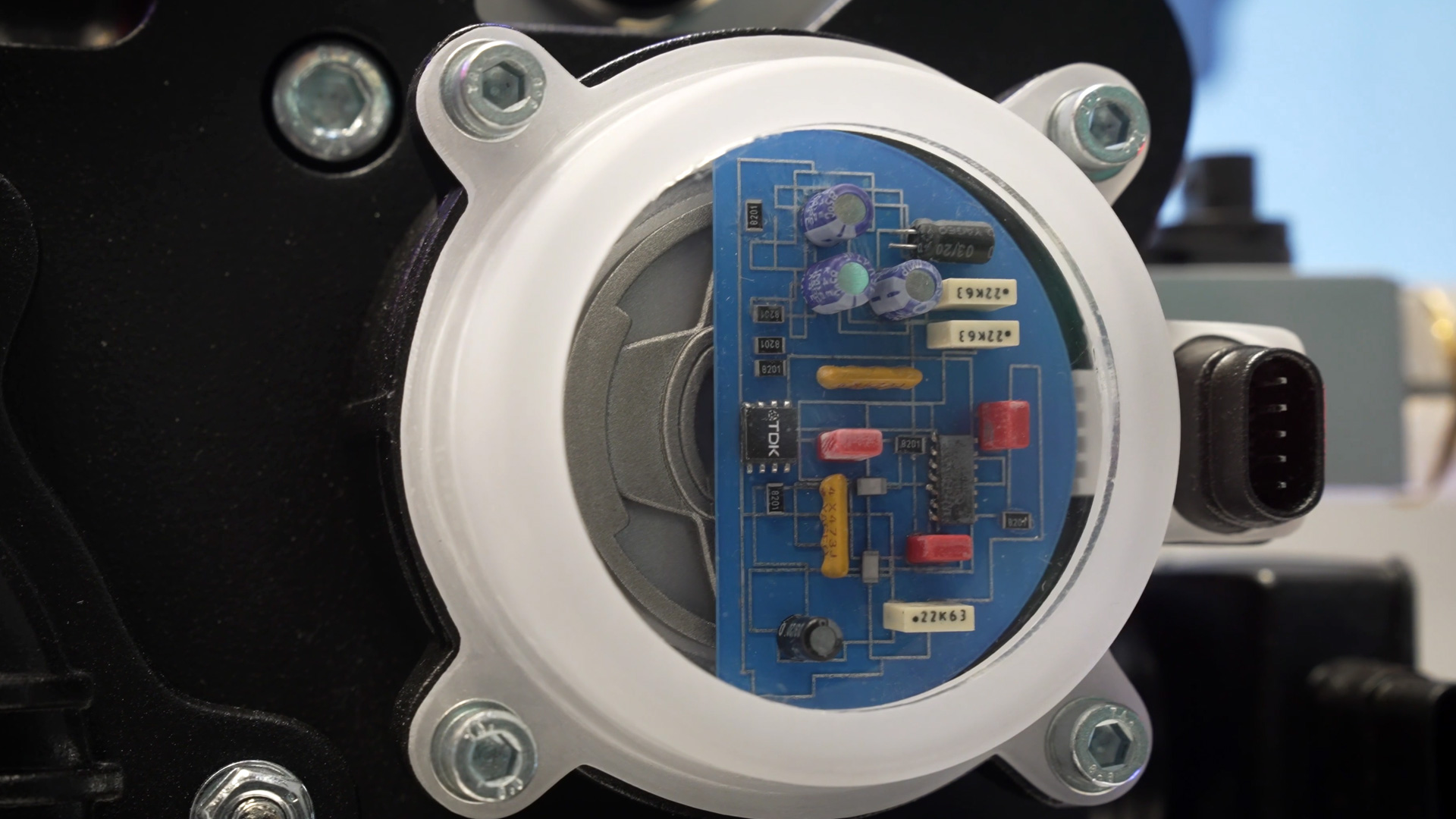

Die genaue Steuerung erfolgt über einen geschlossenen Regelkreis, der auf Sensordaten zu Temperatur, Druck und Volumenstrom basiert. Ein Beispiel: Wenn die Batterie vorkonditioniert werden soll, wird Wärme an anderer Stelle entzogen, durch das System geleitet und dem Speicher gezielt zugeführt. Die benötigten Regelgrößen liefert ein Sensorverbund aus Temperatur- und Drucksensoren sowie Positionssensoren, die die Stellung von Ventilen erfassen und damit den Volumenstrom bestätigen.

Im Zuge der Architekturveränderungen in modernen Fahrzeugen gewinnt die Datenintegration zunehmend an Bedeutung. Früher verfügte jede Funktion über ein eigenes Steuergerät, heute werden mehrere Funktionen in einem zentralen Steuerrechner gebündelt. Für die Sensorik bedeutet das nicht nur neue Schnittstellen, sondern auch die Notwendigkeit, Daten in exakt dem Format bereitzustellen, das das zentrale Steuergerät erwartet.

TDK beschäftigt sich intensiv mit dieser Frage und stellt sicher, dass alle erfassten Werte hinsichtlich Abtastrate, Auflösung und Signalstruktur mit den jeweiligen Steuerungssystemen kompatibel sind. Nur so lassen sich Systeme entwickeln, die nicht nur präzise messen, sondern auch unmittelbar steuerungsfähig sind – eine Voraussetzung für die effiziente Regelung komplexer Thermokreisläufe.

Auch wenn moderne Fahrzeuge zunehmend auf alternative Medien setzen, bleibt das Wasser-Glykol-Gemisch in seiner Funktion als Wärmetauscher unverzichtbar. Es erlaubt eine effektive Temperaturübertragung sowohl zu luftgekühlten als auch zu flüssigkeitsgekühlten Komponenten. In der Praxis wird beispielsweise Motoröl, das sich im Betrieb stark erhitzt, über einen Wärmetauscher mit dem Kühlmittel temperiert, bevor die Wärme an einen luftgekühlten Radiator abgegeben wird.

Der direkte Wärmeaustausch zwischen Öl und Luft wäre dagegen ineffizient. Das wasserbasierte Kühlmittel fungiert somit als vermittelndes Medium zwischen Wärmequelle und Umgebung – ein Prinzip, das sich in der Fahrzeugtechnik bewährt hat und auch künftig zentral bleiben wird. In Verbindung mit robusten Temperatursensoren ist eine zuverlässige Regelung selbst bei extremen Temperaturspitzen bis weit über 100 Grad Celsius möglich.

Die eingesetzten Sensoren und Aktuatoren müssen unter den teils extremen Bedingungen im Fahrzeug zuverlässig funktionieren. Die Norm AEC-Q100 definiert dafür strenge Anforderungen, insbesondere an die Temperaturbeständigkeit. Relevante Sensoren im Thermomanagement müssen gemäß dieser Norm mindestens bis zu 150 Grad Celsius Umgebungstemperatur ausgelegt sein.

TDK erfüllt diese Anforderungen mit Systemen der Klasse 0 und bietet zusätzlich spezialisierte Sensortechnik, die auch bei punktuellen Belastungen darüber hinaus noch zuverlässig arbeitet. Besonders bei medienberührenden Sensoren – etwa bei direktem Einsatz im Kühlkreislauf – ist diese thermische Belastbarkeit entscheidend. Nur so lässt sich die Funktion auch in Hochlastsituationen wie steilen Anfahrten, Schnellladevorgängen oder extremer Außentemperatur sicherstellen.